Alertas Bibliograficas – Ciencias Básicas

Dopamine Agonist-Induced Impulse Control Disorders in Patients With Prolactinoma: A Cross-Sectional Multicenter Study

Dopamine Agonist-Induced Impulse Control Disorders in Patients With Prolactinoma: A Cross-Sectional Multicenter Study

Sema Ciftci Dogansen et al

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 7, July 2019, Pages 2527–2534

https://doi.org/10.1210/jc.2018-02202

Diabetes y COVID-19: La suma de dos pandemias

Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy

N Engl J Med. 2019 Apr 14

http://doi.org/10.1056/NEJMoa1811744

INTRODUCCIÓN: En ensayos randomizados previos, el uso de inhibidores de SGLT2 ha mostrado mejoría de outcomes renales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2; sin embargo, estos resultados derivan de outcomes secundarios en una población de pacientes con bajo riesgo de insuficiencia renal y con baja prevalencia de enfermedad crónica terminal. Dado que aún persiste incertidumbre respecto a los outcomes renales de inhibidores de SGLT2m el estudio CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) tuvo como objetivo evaluar los outcomes renales en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica albuminúrica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Ensayo clínico (n=4401), randomizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo. Se incluyeron pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 30 años, con hemoglobina glicosilada entre 6.5-12% y enfermedad renal crónica con una velocidad de filtración glomerular (VFG) entre 30-90 ml/min/1.73 m2 y albuminuria 300 y 5000 mg/g, todos tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Se excluyeron los pacientes con diabetes tipo 1, sospecha de enfermedad renal no diabética, enfermedad renal tratada con inmunosupresores, historia de diálisis o trasplante renal. Los pacientes fueron randomizados en bloques aleatorios permutados a recibir canagliflozina 100 mg al día o placebo según categorías de VFG estimadas. El outcome primario fue un compuesto de enfermedad renal terminal (diálisis, trasplante o mantención de VFG < 15 ml/min/1.73 m2 por al menos 30 días), duplicación de creatinina sérica por al menos 30 días y muerte por enfermedad renal o cardiovascular.

Los outcomes secundarios evaluados de manera jerárquica y secuencial fueron: 1. Outcome compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, 2. Outcome compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, 3. hospitalización por insuficiencia cardíaca; 4. Outcome compuesto de enfermedad renal terminal, duplicación de creatinina o muerte por enfermedad renal, 5. Muerte por enfermedad cardiovascular, 6. muerte por cualquier causa, 7. Outcome compuesto de muerte cardiovascular, Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca o angina inestable.

Las evaluaciones de seguridad incluyeron exámenes de laboratorio y evaluación de eventos adversos como fracturas, pancreatitis, cetoacidosis y carcinoma de células renales. El análisis de los resultados se realizó por intención de tratar.

RESULTADOS: El uso de canagliflozina redujo consistentemente en un 30% el riesgo relativo para el outcome primario (HR 0,70; IC del 95% 0,59-0,82; P = 0,00001), un 34% para el outcome compuesto renal específico (HR 0,66; IC del 95%, 0,53-0,81; P <0,001) y un 32% para el outcome de enfermedad renal terminal (HR 0,68; IC del 95%, 0,54-0,86; P = 0,002). Para el outcome de duplicación de creatinina también se observó una disminución del 40% (HR 0,60; IC del 95%, 0,48-0,76; P <0,001) y 28% para el outcome de diálisis, trasplante renal o muerte de causa renal (HR 0,72; IC del 95%, 0,54-0,97).

Además, disminuyó el outcome compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca (HR 0,69; IC del 95% 0,57 a 0,83; P <0,001), así como el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular (HR 0,80; IC del 95%, 0,67-0,95; P = 0.01) y hospitalización por insuficiencia cardíaca (HR 0,61; IC del 95%, 0,47-0,80; P <0,001).

No hubo diferencia significativa entre los grupos en el riesgo de muerte cardiovascular (HR 0,78; IC del 95%, 0,61-1,00; P = 0.05). El HR para muerte por cualquier causa fue de 0,83 (IC del 95%, 0.68-1.02) y para el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca o angina inestable el HR fue 0,74 (IC del 95%, 0,63-0,86).

Respecto a outcomes de seguridad no hubo diferencias significativas en la tasa de amputación (HR 1,11; IC del 95%, 0,79-1,56) ni en tasas de fractura (HR 0,98; IC del 95%, 0,70-1,37). La tasa de cetoacidosis diabética fue baja pero mayor en el grupo de canagliflozina (2.2 vs. 0.2 por 1000 pacientes-año).

DISCUSIÓN: A la luz de estos resultados se puede plantear que el uso de canagliflozina es una opción efectiva para protección renal y cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica albuminúrica. Estos hallazgos podrían explicarse por la disminución de la presión intraglomerular más que por el control glicémico que no difirió significativamente entre ambos grupos.

CONCLUSIÓN: El uso de canagliflozina en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal albuminúrica disminuyó el riesgo de enfermedad renal terminal y eventos cardiovasculares en comparación con placebo en una mediana de seguimiento de 2.62 años.

Comentado por:

Dra. Pamela Illanes Carrasco

Residente Nutrición Clínica y Diabetología

Treatment with Growth Hormone in Noonan Syndrome Observed during 25 Years of KIGS: Near Adult Height and Outcome Prediction.

Horm Res Paediatr. 2019;91(1):46-55.

http://doi.org/10.1159/000498859

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Noonan (NS) (OMIM 163950) es un trastorno genético que ocurre con mayor frecuencia en forma esporádica pero también puede heredarse de manera autosómica dominante. Las variantes patogénicas conocidas están en los genes que codifican proteínas que forman parte de la vía RAS / MAPK, sin embargo, en un 25% de los pacientes no se logra encontrar un defecto genético y el diagnóstico se basa en la combinación de síntomas clínicos, en el sistema de puntuación (sistema de Van der Burgt). El tratamiento con hormona de crecimiento (GH) ha sido evaluado en varios ensayos que han demostrado mejorar la talla adulta final (AH) pero la mayoría de estos estudios fueron de tamaño limitado y ninguno tuvo el diseño de un ensayo clínico aleatorizado. A pesar de los datos limitados en AH, el tratamiento con GH está aprobado en pacientes con NS en algunos países, incluido Estados Unidos.

Objetivos: analizar la eficacia del tratamiento con GH en AH y los factores que determinan la respuesta a este tratamiento

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, datos recopilados de la base de datos KINGS (Base de datos de crecimiento internacional de Pfizer) años 1987 – 2012

Incluyó 613 pacientes pediátricos con NS que fueron tratados con (GH)

RESULTADOS:

Características de la población

613 pacientes, 389 (63.5%) eran hombres. El peso al nacer fue ligeramente inferior al promedio en ambos sexos, la talla media parental (MPH) fue aproximadamente un desvió estándar (DS) por debajo del promedio.

La edad al inicio del tratamiento fue de 9,6 años, las niñas eran más pequeñas que los niños en comparación con las curvas de referencias de la población general (mediana: –3,7 vs. –3,3 DS, p <0,01) La dosis utilizada fue similar en los dos géneros mediana: 0,25 – 0.27 mg/kg/semana).

En 122 casos se realizaron estudio genético, el porcentaje de hombres y mujeres con variante patogénica en el gen PTPN11 fue de 53 y 55 %, respectivamente.

En 287 pactes se realizó un test de estimulo con GH con una mediana en ng/ml, hombres: 9.9 [4.7 / 24.2] mujeres: 10.8 [4.7 / 30.0]).

Talla Adulta final

67 mujeres y 74 hombres alcanzaron durante el seguimiento AH, la edad al inicio del tratamiento en este grupo fue 10 años en mujeres y 11 años en hombres , la AH se consideró en hombres a la edad de 18.2 años y las mujeres a los 16.5 años.

La talla adulta en DS fue significativamente mayor en los hombres que en las mujeres (mediana: -2.0 vs. -2.5 DS, p <0.01), sin embargo, cuando se corrigió por MPH, AH fue igual (mediana: –1.3 SDS) en ambos sexos.

Según las curvas de crecimiento específicas de Noonan, la AH en las mujeres fue más baja que en los hombres (mediana: 0.0 vs. 0.6 DS, p <0.05).

La ganancia total en talla después de 6.3 y 5.6 años con GH (0.27 y 0.30 mg / kg / semana) fue de 1.2 y 1.3 DS.

Factores predictores de crecimiento:

- a) Durante el primer año del tratamiento: Se desarrollo un algoritmo de predicción de respuesta al tratamiento en función de la edad al inicio de GH (correlación negativa), la talla al inicio del tratamiento, dosis de GH, el número de inyecciones / semana y el peso al nacer (correlaciones positivas) estos factores explicaron el 36% de la variabilidad a la respuesta durante el primer año de tratamiento.

- b) Talla adulta final: Se correlacionó positiva mente con la talla al inicio de la GH, la respuesta durante el primer año de tratamiento (que depende de la dosis), el peso al nacer y el sexo.

CONCLUSIÓN: Los modelos de predicción creados para evaluar la respuesta a GH durante el primer año de tratamiento, así como para la AH, contienen variables similares a las de otros trastornos del crecimiento tratados con GH.

Este estudio muestra que el uso de GH en pacientes con NS puede mejorar el pronóstico de AH, sin embargo, es difícil hacer una recomendación del uso universal de este tratamiento en esta población debido a la heterogeneidad genética y los riesgos neoplásicos asociados, por lo que su indicación debe ser evaluada caso a caso.

Comentado por:

Dra. María Fernanda Ochoa Molina

Residente de Endocrinología Pediátrica

XXX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes 2019

Instrucciones para Envío de Trabajos Libres

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES AL XXX CONGRESO CHILENO DE ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES

El Comité Organizador del XXX Congreso SOCHED 2019 y el Comité Científico SOCHED lo invitan a difundir los resultados de sus trabajos de investigación efectuados en el área básica y clínica de la Endocrinología, Diabetes y patologías afines, y a compartir y

discutir sus casos clínicos de interés.

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS LIBRES 1° DE AGOSTO DE 2019 HASTA LAS 23:59 HRS.

I. BASES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES

1.1 Los resúmenes deberán ser enviados exclusivamente a través del formulario de ingreso. No se aceptarán resúmenes enviados por otra vía. Una vez enviado el Resumen, se enviará automáticamente un Acuse de Recibo en un plazo máximo de 1 día, que informará el número de Recepción del Trabajo Libre y demás datos informados.

1.2 El autor podrá elegir la modalidad de presentación que desee, Oral o Poster Electrónico, situación que puede ser modificada por el Comité Científico.

1.3 Si un Trabajo Libre es aceptado, el primer autor se compromete a su presentación, pudiendo delegar en otro autor la presentación durante el Congreso.

1.4 Se sugiere que sean considerados como autor y coautor(es) aquellos profesionales que hayan tenido participación directa en el contenido intelectual, génesis o análisis de los datos del Trabajo Libre.

1.5 Es requisito para presentar el Trabajo Libre en cualquier modalidad que el expositor esté inscrito en el Congreso.

II. FORMATO PARA EL ENVÍO DEL TRABAJO LIBRE

Tipo de letra sugerida Times New Roman tamaño 12 pt.

2.1 TÍTULO DEL TRABAJO

Escriba un título breve en MAYÚSCULAS, negrita y sin subrayar, que indique claramente la naturaleza del estudio. Debe tener un máximo de 180 caracteres (los espacios no son caracteres). No incluya abreviaturas ni símbolos.

Autores y Lugar de Trabajo.

Colocar listado completo de autores y sus lugares correspondientes de acuerdo al siguiente formato:

Carlos Ruiz (1), Marisol Luco (2), Juan Cortez (1), Lucía Donoso (1), Esteban López (3)

1. Hospital Clínico Universidad de Chile, 2. Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile 3. Hospital Regional de Temuco.

2.2 RESUMEN

Debe tener un máximo de 2.500 caracteres (sin incluir título) (los espacios no son caracteres) y contemplar obligatoriamente los siguientes puntos:

1. Objetivos 2. Diseño experimental 3. Material (o Sujetos) y Métodos; 4. Resultados 5. Conclusiones.

Recomendaciones:

No incluya citas bibliográficas. Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales o poco conocidas, especifique su significado, entre paréntesis, la primera vez que aparezcan en el texto.

Describa el diseño, metodología y resultados de forma coherente de manera que los revisores puedan evaluar adecuadamente su trabajo.

Exprese los resultados en magnitud y explicitando la significancia estadística.

Concluya sólo en relación a sus resultados.

NO incluya en el Resumen lugar de trabajo que permita identificar procedencia del Trabajo. Aquel Trabajo Libre que lleve (en el cuerpo del resumen) datos identificativos (autores, centros, nombre de ciudad, etc.) se le descontará un punto al momento de evaluar.

NO utilizar los nombres comerciales de los fármacos.

Médico Diabetólogo

Objetivo del cargo:

Otorgar atención médica ambulatoria de la especialidad de Diabetología, de manera oportuna y con altos estándares de calidad de acuerdo a Normativas internas y Guías Clínicas GES a los pacientes Diabéticos que consulten en el CDT del Hospital San José e Interconsulta a pacientes hospitalizados.Otorgar atención médica ambulatoria de la especialidad de Diabetología, de manera oportuna y con altos estándares de calidad de acuerdo a Normativas internas y Guías Clínicas GES a los pacientes Diabéticos que consulten en el CDT del Hospital San José e Interconsulta a pacientes hospitalizados.

Perfil del Cargo:

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.

- Formación Educacional

Excluyente:

- Título Profesional de una carrera de, a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad del Estado o reconocido por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente: Título Profesional Médico Cirujano

- Especialización y/o Capacitación

Excluyente:

- Postgrado en Medicina Interna

- Subespecialista en Diabetología (Endocrinología)

- Experiencia sector público / sector privado

Deseable:

- Experiencia en la especialidad

Plazo de postulación

Hasta el día jueves 30 de mayo a las 17:00 hrs.

Postular a través del portal de empleos públicos:

https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convpostularavisoTrabajo.aspx?i=49843&c=0&j=0&tipo=convpostularavisoTrabajo

Médico Diabetólogo

Ofertas Laborales

Objetivo del cargo:

Otorgar atención médica ambulatoria de la especialidad de Diabetología, de manera oportuna y con altos estándares de calidad de acuerdo a Normativas internas y Guías Clínicas GES a los pacientes Diabéticos que consulten en el CDT del Hospital San José e Interconsulta a pacientes hospitalizados.Otorgar atención médica ambulatoria de la especialidad de Diabetología, de manera oportuna y con altos estándares de calidad de acuerdo a Normativas internas y Guías Clínicas GES a los pacientes Diabéticos que consulten en el CDT del Hospital San José e Interconsulta a pacientes hospitalizados.

Perfil del Cargo:

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.

- Formación Educacional

Excluyente:

- Título Profesional de una carrera de, a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad del Estado o reconocido por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente: Título Profesional Médico Cirujano

- Especialización y/o Capacitación

Excluyente:

- Postgrado en Medicina Interna

- Subespecialista en Diabetología (Endocrinología)

- Experiencia sector público / sector privado

Deseable:

- Experiencia en la especialidad

Plazo de postulación

Hasta el día jueves 30 de mayo a las 17:00 hrs.

Postular a través del portal de empleos públicos:

https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convpostularavisoTrabajo.aspx?i=49843&c=0&j=0&tipo=convpostularavisoTrabajo

Declaración SOCHED – Sociedad Médica de Santiago sobre no obligatoriedad de la asignatura de Educación Física

Chile presenta una realidad epidemiológica que muestra un importante y progresivo aumento de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT), dentro de las cuales se destaca la Obesidad y especialmente la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) , enfermedad que ha aumentado significativamente en Chile en los últimos años, afectando a más de 2 millones de personas (12.4% de la población). Una de las principales explicaciones para este fenómeno lo constituye la perpetuación de hábitos de vida no saludables, donde destaca en forma muy relevante el sedentarismo. Según la última Encuesta nacional de Salud 2016-2017, el sedentarismo afecta al 73,5% de la población de 15 a 19 años, e incluso ha aumentado en este segmento etario en los últimos años, comparado con la encuesta 2009-2010 (1). En contraste, y basados en datos de nuestra población, la actividad física podría evitar más un 60% de casos de DM2 (2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de documentos como las Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud (3), y la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte (4), explicitan la importancia de fomentar la actividad física regular e incluso recomiendan la obligatoriedad de las clases de educación física en las instituciones educativas, desde los 5 a los 17 años.

Analizando currículos educativos de países con cultura similar, todos ellos señalan la importancia de las clases de educación física e incluso consideran la obligatoriedad de éstas en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria (5,6).

Compartimos la decisión señalada en el Plan de Estudios y Bases Curriculares ya señalado de incluir las Clases de Educación Física en el currículo electivo de los establecimientos Técnico-Profesionales, previamente inexistente. Por estas razones, nos parece preocupante y un contrasentido con las políticas intersectoriales orientadas a la prevención de ENT que se elimine la obligatoriedad de las Clases de Educación Física del plan de estudios 3° y 4° Medio, más aun que está local y mundialmente reconocido que estrategias focalizadas en prevenir un estilo de vida sedentario y la obesidad son prioritarias para disminuir las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, entre ellas la DM2.

Es por esto que solicitamos a las Autoridades de Educación antes mencionadas reconsiderar la medida de introducir la voluntariedad y electividad de las Clases de Educación Física en el Plan de Estudios y Bases Curriculares para 3° y 4° Medio en los establecimientos educativos, manteniendo su obligatoriedad, y a la vez establecer también las medidas para asegurar su calidad.

Además, solicitamos que en esta exigencia de obligatoriedad de las clases de Educación Física sea incluida también la Educación Técnico-Profesional, como una medida de equidad en relación a la Educación Científico-Humanista.

Todas estas medidas tienen como único fin disminuir los graves indicadores actuales de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en nuestro país, con probadas medidas de alta relación costo/efectividad.

Directiva Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes

Directiva Sociedad Médica de Santiago

Bibliografía:

- Encuesta Nacional de Salud Chile 2016-2017

- The population impact of obesity, sedentary lifestyle, and tobacco and alcohol consumption on the prevalence of type 2 diabetes: Analysis of a health population survey in Chile, 2010. Plos One 2017

- Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Organización Mundial de la Salud

- Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. UNESCO

- Lineamientos curriculares en Educación Física, Recreación y Deporte. Colombia

- Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Marco General para el Ciclo Superior. Argentina

Día Mundial de la Tiroides: Miembros SOCHED profundizan acerca de las afecciones de la glándula

Videos

Dra. Lorena Mosso: Descripción general https://youtu.be/rh-exVZerr0

Dra. Alejandra Lanas: Hipertiroidismo https://youtu.be/3JZmaPJTyRI

Dra. Paula Rojas: Hipotiroidismo https://youtu.be/F1OvYqrjlG0

Dr. Pedro Pineda: Nódulos Tiroideos y Cáncer de Tiroides https://youtu.be/auUCW9382tA

Conozca más SOBRE la Tiroides AQUÍ

Acceda al Comunicado SOCHED sobre el Día Mundial de la Tiroides AQUÍ

Uno de cada cuatro chilenos padece alguna alteración de la tiroides

La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED), que reúne a los especialistas nacionales en enfermedades tiroideas, quiere hacer presente la relevancia de esta glándula, especialmente para los chilenos en este día.

La cantidad de enfermos tiroideos va aumentando en Chile. Nuestro país se encuentra entre aquellos que poseen más enfermedades de este tipo. Y es así como 1 de cada 4 chilenos resultó tener alguna alteración tiroidea funcional según datos de la última encuesta nacional de salud.

Un 7% de los chilenos tienen hipotiroidismo clínico, que es el más relevante, y 1/3 de ellos no sabe que lo padece, y no está en tratamiento.

“Pese a que siempre se pensó que es una patología femenina, en Chile 1 de cada 5 hombres también tiene problemas tiroideos, aunque la mayoría son subclinicos o leves”, señaló la Dra. Lorena Mosso, endocrinóloga SOCHED.

Las causas detrás de la alta prevalencia de estas enfermedades en Chile podría estar ligadas con nuestro alto grado de obesidad, el nivel de disruptores de las glándulas endocrinas o tóxicos que nos rodean, y una inadecuada alimentación de yodo.

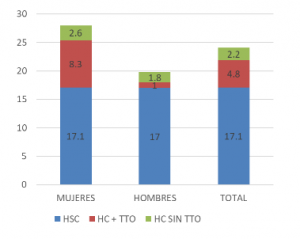

PREVALENCIA DE HIPOTIROIDSMO NACIONAL CHILE SEGÚN ENCUESTA 2016-2017.

¿Qué es y qué hace la tiroides?

La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el centro del cuello, debajo de la laringe (conocida popularmente como la manzana de adán) y por encima del esternón. Produce dos hormonas: la T3 y T4, que regulan la forma en que el cuerpo utiliza y almacena energía (metabolismo), y son indispensables para el normal funcionamiento de prácticamente todos los órganos del cuerpo.

Enfermedades que afectan a la tiroides

Los trastornos tiroideos son muy comunes, pero muchas veces pasan inadvertidos, pues los síntomas se confunden con otras enfermedades como depresión, trastornos de ansiedad o problemas cardiacos. Las consecuencias de no tratar los trastornos de la tiroides pueden ser graves, especialmente en recién nacidos, adultos mayores y mujeres embarazadas, pero si se detectan y tratan oportunamente, las personas se mantienen asintomáticas, saludables y pueden llevar una vida normal.

Hay diferentes enfermedades que afectan a la glándula tiroides, siendo las más frecuentes las que alteran su función. La menor producción de hormona tiroidea se llama “hipotiroidismo”, y en ese caso el organismo se enlentece, “le falta energía”. El exceso de hormona tiroidea se conoce como “hipertiroidismo”, y en él el metabolismo se acelera y se gasta gran cantidad de energía.

Por otro lado, hay condiciones en las cuales existen cambios estructurales de la tiroides, como son la formación de nódulos tiroideos, y el crecimiento de toda la glándula tiroides, conocido como bocio.

1.- Hipotiroidismo

Es uno de los problemas tiroideos más frecuentes. Cuando la glándula presenta problemas en su funcionamiento, se torna lenta y comienza a producir menor cantidad de hormonas tiroideas. Es más común en mujeres que en hombres y, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, puede afectar a un 18,6% de la población mayor de 15 años.

Hipotiroidismo subclínico: Cuando la falla es leve y no hay síntomas; o bien estos son muy vagos: cansancio, falta de ánimo, intolerancia al frío, pérdida de memoria. Se calcula que a esta condición estaría expuesta cerca del 20% de la población en Chile.

2.- Hipertiroidismo:

Exceso de producción de hormona tiroides, que puede producir baja de peso, ansiedad, palpitaciones y crisis de pánico

3.- Nódulos tiroideos:

Afecta en su mayoría a mujeres y lo sufre entre el 5 y 30% de la población. La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, estimándose que aproximadamente 5-10% de ellos es maligno.

Su frecuencia aumenta con la edad, llegando hasta 60% y 70% de las mujeres en edad postmenopáusica. Sin embargo, solamente un 5% a 10% de ellos se traducen en una enfermedad que altera la función tiroidea o el nódulo es maligno.

“Si le detectan un nódulo no es motivo de alarma. Solo debe consultar, ya que 9 de 10 son benignos”, explicó la Dra. Mosso.

4.- Tiroides, Mujer en edad fértil y embarazo:

La mujer en edad fértil debe estar especialmente atenta a su salud tiroidea, niveles hormonales adecuados son fundamental para los ovarios y la fertilidad. Las hormonas tiroideas se utilizan en todas las etapas del embarazo desde la concepción hasta el parto.

¿Quiénes se deben medir hormonas tiroideas?

Se recomienda medir niveles de hormonas tiroideas a:

- Todo recién nacido (en nuestro país es una obligación sanitaria)

- Toda mujer embarazada

- Toda mujer mayor de 60 años

- Cuando existe bocio o nódulos

- En el caso de infertilidad

- Trastorno de regla en mujeres

- Disfunción eréctil en hombres

- Problemas de depresión y crisis de pánico

- Cuando hay colesterol elevado

- Antecedentes familiares de enfermedad tiroidea